De joven, de eso hace mucho tiempo, había días en que tenía el guapo subido. Lo notaba en la forma en que me miraban. Pero eso sucedía en la edad en que yo era inocente y cándido. Algo así como un herbívoro sin más pretensiones territoriales.

Yo era la absoluta simplicidad andante. Acaso fuera enternecedor para aquellos de mandíbulas cuadradas, formadas y viriles. Pero créanme, los de mi especie, somos bastante patosos y torpes a la hora de entender las señales de peligro y las sutilezas de los gestos.

No recuerdo atraer la atención de una joven más allá de la simpatía que despierta un peluche cariñoso. Y si lo conseguí, nunca me enteré. Esas habilidades que nos hacen ampliar nuestra percepción de los gestos y emociones ajenas, nunca las tuve en esa edad temprana. No me compadezcan, yo me sentía bien.

Pero de eso hace ya mucho. Ahora me encuentro en una situación extraña. Ya no soy nada de lo de antaño. Solo tengo el recuerdo y un regusto agradable de lo vivido.

Mientras recuerdo esos días, ellos no paran de sonreírme. Me van indicando el camino que debo seguir en esa gran sala. Debe ser un edificio público, no creo que el derroche de espacio tenga una utilidad práctica. Me recuerda este lugar a esos aeropuertos españoles de ciudades pequeñas, que tienen amplias superficies de mármol pulido para los pocos viajeros que caminan por ellas.

A ellos se les ve contentos haciendo lo que hacen y no entiendo el motivo. Parecen mayordomos de alguien muy importante al que no encuentro por ningún lado. Empiezo a pensar que se han confundido de persona.

Es agradable esa luz porque no te dice de hacer nada, solo contemplarla. Es humilde, casi tímida y esa contención es agradable de disfrutar, como la amistad de un simple arroyo donde sumerges la mano y que más abajo se hará un torrente poderoso.

Es agradable esa luz porque no te dice de hacer nada, solo contemplarla. Es humilde, casi tímida y esa contención es agradable de disfrutar, como la amistad de un simple arroyo donde sumerges la mano y que más abajo se hará un torrente poderoso.

Como todo el entorno es desconocido decido hacer un paréntesis en mis convicciones y les dejo que continúen. Pero vigilante y atento a lo que hacen. Están muy cerca de mí.

Como todo el entorno es desconocido decido hacer un paréntesis en mis convicciones y les dejo que continúen. Pero vigilante y atento a lo que hacen. Están muy cerca de mí.

Terminan satisfechos esa parte y me dicen que espere, que no me vaya.¿A dónde voy a ir…y por dónde? Pienso. Casi me río, pero no lo consigo. La situación me deja en ridículo ante el observador que siempre coloco en mi imaginación. Pienso en ese desconocido que me mira y me juzga y no salgo bien parado de la escena.

Mientras espero, me siento un niño que va por primera vez a la playa. Creo que si diera tres pasos me perdería. Recuerdo aquella vez en Cádiz, donde toda mi familia me buscó durante una mañana. En aquel bosque de personas por donde vagaba comprendí lo grande que era el mundo y lo pequeño que era yo. Sin saber de dónde una mano grande se posó en mi cabeza. Era mi padre. Bueno ese día, fue mi padre muchas cosas, entre ellas la mano que salió de la nada.

Me dicen que la han hecho para mí.

Esta vez sí soy capaz de reír.

Mi risa es de las nacidas con fundamento, no es de esas que salen porque sí, sino las que se gestan en la razón, en la seguridad de lo que no puede ser real. Pero al ver que sus rostros no revelan ninguna otra idea distinta a lo dicho, me quedo sin risa y sin habla.

De esos momentos he tenido algunos en mi vida, como cuando vi a mi hija por primera vez. Había deseado tanto ese momento que planee lo que iba a decirle. Iba a hablarle de ella y las estrellas y como una más, presentarla al cielo. Lo vi hacer en una película a Kunta Kinte con su hija Kizzy. Pero solo pude mirarla incapaz de articular palabra, estando ella en brazos de la enfermera. Alma había nacido por cesárea y su rostro mantenía la tranquilidad que existe en el interior de su madre. Pero en el mío se formó una pregunta:

Ahora ¿qué vas a hacer?

La enfermera sonreía de forma parecida a mis compañeros de esta mañana. Hubo otros momentos así y de sensaciones contrarias, porque también la pena deja sin palabras.

Sin saber qué hacer en ese momento, observo un detalle en el relieve de las mangas, realizado de forma primorosa en un verde oscuro y prometedor, parecido al de los brotes nuevos cargados de savia. Figuran plantas y niños jugando en ellas. Me transmiten una esperanza infantil, la del día de reyes. No sé cómo pueden hablar así unas mangas. Y solo es el borde. El grado de detalle en la ejecución de la prenda rebasa todo lo que yo conozco.

Descubro en sus evoluciones un sueño de mi infancia.

En ese sueño yo veía ante mí un gran pergamino y escrito en él un cuento cuyas letras ascendían al cielo a medida que las leía. Ese cuento hablaba de mí y me hacía muy feliz. Pero no recordaba nada

En ese sueño yo veía ante mí un gran pergamino y escrito en él un cuento cuyas letras ascendían al cielo a medida que las leía. Ese cuento hablaba de mí y me hacía muy feliz. Pero no recordaba nada

de su narración.

Sobre las letras ascendentes había una mujer arriba a la izquierda. Era mi madre, pero no era mi madre. Era la de antes de nacer. Sí recordé cómo ella me quería y yo a ella. Mientras leía

el cuento en el sueño ella me sonreía y eso me hacía muy feliz. Ahora puedo leer en las mangas de esa prenda ese sueño y puedo sentir lo mismo.

Notable la artesanía de tejidos en ese lugar.

“Lo hicimos para ti” me dicen.

“Es un error”, pienso, todavía no puedo hablar.

“No puede ser, no puedo pagar esto.”

Por muy amables que sean. No entiendo por qué han hecho ese trabajo sin asegurarse de si yo era capaz de pagarlo. Cuando menos es algo imprudente.

a los suyos. Esos niños son tu descendencia, que crece sobre lo que sembraste, sobre tu esfuerzo”

de mantener a su propia familia, si lo hace, de ninguna manera perderá su recompensa”

“Pero yo no puedo pagar esto” les repito.

Yo balbuceo «pero eso…todos lo hacen» y ellos me contestan…«ninguno perderá su galardón.»

Empiezo a darme cuenta, que cualquier esfuerzo correcto, por pequeño que sea, da un fruto único en su especie, irrepetible. ¿Pero acaso eso es alguna victoria?, nunca recibimos ningún trofeo por eso, pienso. ¿Me premian con esta prenda por haber proveído lo necesario a mi familia? Yo consideraba que la satisfacción recibida era suficiente, el cumplir ese deber ya era la retribución. Me encojo de hombros.

Me miran entre curiosos y divertidos. Me doy

Me miran entre curiosos y divertidos. Me doy

cuentan que disfrutan de ese momento, que han esperado largo tiempo para ese instante.

Y me dicen. “Eres tú”

nunca he estado en una guerra. Me sonríen con su mirada. El párpado inferior alzado y ojos brillantes. Me observan en silencio durante un momento, al fin uno de ellos se dirige a mí:

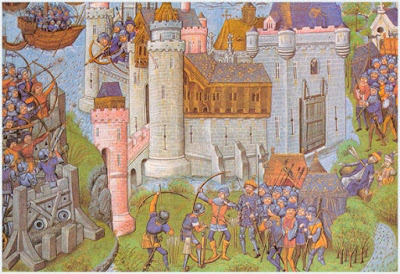

“Tú has estado en muchas batallas. Esta que ves en el hombro es la de la fe. A eso fuiste allí, a obtenerla”

No soy consciente de haber obtenido ninguna victoria. Sí la de haber soportado algunas…batallas…como proveer lo necesario a pesar de las dificultades, el sacrificio de mi esposa y el mío por hacerlo lo mejor…. Bueno podría decirse que sí. Perder la salud en ocasiones o ser abatido por la muerte de los míos. Soportar mis persistentes defectos, sí eso fue una batalla.

Sobre todo para los que estaban cerca de mí. Y sonrío al pensar en esto. Pero la batalla de la fe, eso, les digo, creo

que siempre estuve en algún lugar (y señalo la silueta de las murallas) detrás de esos muros, quizás en las

caballerizas llevando heno para los caballos.

Me escuchan pacientemente, mientras sostienen ese manto delante de mí, aparentemente sin esfuerzo. Sin mostrar prisas en aquello que fuesen a realizar. Quien está a mi izquierda, el mismo que me ayudó a vestir la túnica de ribetes rojizos mira a sus compañeros, se adelanta un paso y me dice casi susurrando.

“Cuando un ser exaltado se enfrenta por primera vez al frio y oscuro vacío de ahí fuera, solo tiene la fe para traer la luz. Solo la fe puede arder en ese páramo. Cuando lo hace se regocija porque comprende la luz y es buena. Sin embargo ha de vencer por la fe en el oscuro y lúgubre panorama de vacío y oposición en el que se encuentra. Si no hubieses vencido en esa batalla no podrías estar aquí. Porque aquí no puedes adquirirla, aquí no puedes encontrarla. No está aquí”

“Cuando un ser exaltado se enfrenta por primera vez al frio y oscuro vacío de ahí fuera, solo tiene la fe para traer la luz. Solo la fe puede arder en ese páramo. Cuando lo hace se regocija porque comprende la luz y es buena. Sin embargo ha de vencer por la fe en el oscuro y lúgubre panorama de vacío y oposición en el que se encuentra. Si no hubieses vencido en esa batalla no podrías estar aquí. Porque aquí no puedes adquirirla, aquí no puedes encontrarla. No está aquí”Mientras ve mi expresión de confusión, se sitúa a mi derecha rodeando a quienes sostenían el manto delante de mí.

“Cuando decidiste creer en este lugar sin verlo. Cuando decidiste obedecer sus leyes sin ninguna victoria ni trofeo a la mano. Cuando resististe los empellones de tu lógica, de tu vista y tus sentidos…entonces lideraste no sólo tu batalla sino la de muchos que aún no habían nacido. Por eso también colocaremos en tu cuello la diadema del principado…”

No quiero interrumpir más su tarea. Me dejo vestir. Y una cálida sensación me invade a medida que la sencilla luz de momentos antes va adquiriendo una consistencia casi personal. No es una luz anónima. Ha estado presente, observándome con detenimiento. Ahora se presenta después de haber esperado el momento adecuado. Me doy cuenta que es un habitante más de esas regiones. Va alumbrando la comprensión de las cosas, como si oxigenase mi entendimiento, antes aletargado.

“¿Por qué me vestís con estas ropas y este manto? ¿Por qué colocáis esta diadema en mi cuello?”

Pregunto, aunque a medida que se hace el medio día en esa estancia, también se produce en mi interior. Lo sé pero no quiero aprender todavía, no quiero incorporarlo. No aún no.

Mientras se afanan en mi aspecto, escucho

“…porque este día es el de tu victoria y vas a recoger tu triunfo. Porque aquí, en este lugar, la fe es la que provee la luz y el poder. Porque has vencido y la traes en tu interior.

“…porque este día es el de tu victoria y vas a recoger tu triunfo. Porque aquí, en este lugar, la fe es la que provee la luz y el poder. Porque has vencido y la traes en tu interior.

Porque has ganado al vacío oscuro y tenebroso de donde vienes, allí donde solo arde la razón”

Asiento con mi cabeza para que continúen su labor. Se acercan y con sumo cuidado me envuelven es ese manto o túnica. Este no llega al suelo. Se acopla a mi cuerpo perfectamente. Me siento cómodo. Apenas noto su peso, me asombra, porque su aspecto es imponente.

Me observan satisfechos de mí o de su obra. Quizás de ambas cosas a la vez. Bajo los brazos y sin que ellos me lo pidan, giro sobre mí para que vean su trabajo ya en uso. Ellos no lo esperan y asombrados se miran entre ellos. No entiendo sus reacciones a lo que hago. Parece como si yo fuese alguien.

Ríen mientras uno de ellos, el que me habló antes, continúa.

“Cuando alguien decide tener parte en este lugar, en este reino, entonces ha de aprender a vencer por la fe en el panorama de un mundo caído que se rige por la vista y el tacto. Entonces sin ver los muros ni las calles de este reino, se hace la luz de dentro de su alma. Entonces la luz empieza a brillar dentro de un habitante, de ese mundo caído y oscuro. Casi puede ver y palpar las calles de esa ciudad que no existe. En el anonimato de su propia alma, participa de la naturaleza y carácter del creador del universo. Porque el creador también tuvo que llamar a la luz en el lugar más oscuro y frío, donde todo invita a desistir”

Mientras, ajustan el conjunto con un cinturón de tejido parecido al del manto y retocan los pliegues.

En este momento me acuerdo del zumbido que siempre tuve en la izquierda de mi pecho, en mi interior, a 20 centímetros de la piel. La mayor parte del tiempo no lo apreciaba. Pero cuando estaba en silencio, meditando o abatido, entonces lo sentía. Casi podía calcular su tamaño, el del hueso de una ciruela. Era como un dolor callado y

tímido escondido en el interior. Pero en actitud de acecho. Esperando su momento. Y esa fiera oculta, dominada por el ruido de fuera y por mi voluntad, algún día terminaría por salir y desgarrarme desde mi interior. Era la muerte, mi muerte personal. No un concepto, era la mía. Y me habitaba desde el principio.

No recuerdo el momento en que supe que estaba ahí. Pero fue en la infancia, cuando poco a poco adquirí conciencia del contorno de mi cuerpo. Y así como las pompas de jabón desaparecen en el aire, a pesar de su hermosura y magia, supe que un día ya no estaría. Pero la infancia lo aleja todo al futuro de los adultos y yo no lo era.

Desde que entré en este lugar desconocido, ha callado. No; digo mal. Ha desaparecido y del pasado dolor que sentí, cuando despertó, cuando me rompió y me llevó; ya no guardo recuerdo alguno. En ese espacio antes ocupado, noto la levedad de esa carga perdida, busco y no encuentro ese embrión sombrío que contrapesó cualquier alegría con su presencia callada y gris.

Ahora sobre la piel de esa parte de mi pecho, visto una túnica y sobre ella, en ese mismo lugar hay una pequeña

mariposa, de color suave y casi imperceptible en el intrincado paisaje de este manto. Y esa mariposa vuela exactamente sobre el mismo lugar donde hace mucho tiempo, murmuraba esa crisálida del tamaño de un hueso de ciruela.

Me miran en silencio.

Ellos han vestido a muchos como yo. Me conocen bien y saben lo que ocurre en mi interior. Lo noto. Pero guardan silencio, un silencio casi reverente. Empiezo a comprender por qué esa clase de silencio, pero no quiero saberlo, todavía no. Quiero esperar, es pronto para saber todo esto. Necesito terminar de vestirme, para poder soportarlo. Saber todo lo que intuyo me hace sentir desnudo, necesito cubrirme para contener lo que me está pasando.

Pregunto si hay calzado. Me responden que no es necesario. No encontraré nada que pueda dañar mis pies.

Se separan unos pasos de mí, me observan satisfechos. ¡Parecen tan sencillos! ¿Dónde está la satisfacción de vestir a alguien como yo?

Uno de ellos me dice que ha llegado el momento de abandonar la estancia. Me señala una puerta hermosa finamente labrada. Y me indica amablemente con la mano en esa dirección. Protesto débilmente, pido que me acompañen, yo solo me perdería. He llegado hasta ahí con la ayuda que me prestaron. Intento convencerles, pero yo ya sé que no es posible. Lo sé y sin embargo lo intento.

Uno de ellos me dice que ha llegado el momento de abandonar la estancia. Me señala una puerta hermosa finamente labrada. Y me indica amablemente con la mano en esa dirección. Protesto débilmente, pido que me acompañen, yo solo me perdería. He llegado hasta ahí con la ayuda que me prestaron. Intento convencerles, pero yo ya sé que no es posible. Lo sé y sin embargo lo intento.

Hacen un pasillo dos a un lado y dos a otro. Empiezo a caminar a través de él, lentamente, mirando a ambas partes. Tengo miedo, si eso es posible en ese lugar. Al llegar a donde están uno de ellos me detiene. Me da algo. Es un colgante con piedrecita blanca, la coloca en mi cuello.

«Con esto no te perderás, te guiará y te enseñará. En ella está grabado un nombre nuevo.»

Iba a preguntar cómo funciona. Pero no lo hago, ya no es necesario.

Los he rebasado y me dirijo a la puerta. Quiero volver la cabeza y despedirme. Pero la puerta capta mi atención. Estoy ante ella. Me quedaría allí admirando la talla de lo que yo supongo es madera. Pero he de seguir. Adelanto mi brazo derecho para abrir.

Cuando de repente un pensamiento se apodera de mi mente. Como algo que olvidé y de pronto se presenta de forma repentina para alterarlo todo. Sé que si mantengo la calma todo se aclarará, pero aun no controlo mis impulsos. Me vuelvo y los veo acompañándome con la mirada. No se han movido del lugar, parecen disfrutar de los pasos que doy. Los miro con alarma y preocupación. Y balbuceo, sumiéndome en una escena impropia del lugar y de la compañía. Casi sollozo al hablar.

Eso me tranquiliza algo. Ellos no se perturban. Me sonríen y me alientan a hablar. Las palabras salen en tropel de mi boca.

En mi túnica…en el manto…falta algo. Faltan mis derrotas, mis caídas, mis…mis… faltas…mis pecados. No están…dónde las habéis puesto.

Mientras digo esto, desanudo el cinturón y miro en el interior del manto. Deben estar ahí escondidos, tapados para que no sean visibles. Reviso el interior, miro debajo de las mangas. Me quito el cinturón y toda la vestimenta se deshace. Me siento mal por eso, he desecho su trabajo. Temo que se molesten.Entonces ocurre algo que me paraliza, que me detiene en el acto. Los cuatro corren hacia mí.

oigo.

«El los borro…el los borró. El los limpio… los limpio…»

Y repitiendo estas mismas palabras, me miran de forma tal, que me conmueven hasta el interior de mi pecho, hasta aquél lugar ya olvidado. Nos abrazamos de alegría y otras palabras que solo aquí se conocen.

lo que hacen.

e acaban se retiran hasta la posición inicial. Como si fuera un rito que desconozco. Vuelven a crear el mismo pasillo. Me quedo mirándolos y me despido alzando la mano.

e acaban se retiran hasta la posición inicial. Como si fuera un rito que desconozco. Vuelven a crear el mismo pasillo. Me quedo mirándolos y me despido alzando la mano.Ellos tienen estrellas en sus ojos.